Face à un incident, la phrase « ce n’est pas mon travail » est le symptôme d’une faille organisationnelle majeure : la dilution de la responsabilité.

- La croyance que « la sécurité est l’affaire de tous » crée des zones grises où personne n’agit.

- La solution réside dans une distribution claire et non-négociable des tâches, et non dans un partage vague des responsabilités.

Recommandation : Cartographiez immédiatement les responsabilités de sécurité via une matrice RACI pour transformer le chaos en une chaîne de responsabilités solide et sans équivoque.

Lorsqu’un problème de sécurité survient, l’énergie se dissipe en une question paralysante : « Qui aurait dû s’en occuper ? ». Pour le dirigeant, cette incertitude est le signal d’alarme d’une organisation vulnérable. Le réflexe commun est de répéter le mantra « la sécurité est l’affaire de tous ». Pourtant, cette phrase, en apparence mobilisatrice, est souvent le catalyseur de l’inaction. En rendant tout le monde responsable de tout, elle ne rend personne responsable de rien. La responsabilité se dilue, les initiatives s’étiolent et les failles de sécurité prospèrent dans ces zones d’ombre organisationnelles.

La solution n’est pas de chercher un coupable, mais de bâtir un système où la question du « qui fait quoi » ne se pose jamais en pleine crise. Oublions les solutions de surface. La véritable clé n’est pas de partager la responsabilité, mais de la distribuer avec la précision d’un ingénieur. Il s’agit de construire une chaîne de responsabilités claire, où chaque maillon – de la direction au collaborateur, en passant par les prestataires externes – connaît son périmètre d’action, ses devoirs et ses limites. C’est l’unique moyen de passer d’une culture de la déresponsabilisation à une gouvernance de la sécurité efficace et assumée.

Cet article n’est pas une liste de vœux pieux. C’est un guide structurant pour définir, communiquer et intégrer les rôles et responsabilités en matière de sécurité. Nous verrons comment des outils concrets, des définitions de rôles précises et une compréhension claire des obligations légales permettent d’éliminer les zones grises et de garantir que chaque acteur de votre organisation devienne un maillon fort et fiable de votre protection globale.

Pour vous aider à naviguer dans ce guide stratégique, la vidéo ci-dessous offre une perspective complémentaire sur la fonction essentielle de directeur de la sûreté, celui qui orchestre souvent la mise en place de cette gouvernance structurée. Elle constitue une excellente introduction aux enjeux du leadership en matière de sécurité.

Pour aborder cette transformation de manière méthodique, nous allons explorer les piliers essentiels à la construction d’un système de sécurité où les responsabilités sont clairement attribuées. Le sommaire suivant détaille notre parcours, des outils de clarification aux obligations légales fondamentales.

Sommaire : Guide pour une répartition infaillible des rôles de sécurité

- Matrice RACI : l’outil simple pour que plus personne ne puisse dire « je ne savais pas que c’était à moi de le faire »

- Sécurité : le rôle exact de la direction, de votre manager et le vôtre en tant que salarié

- Sous-traitance et sécurité : vous êtes aussi responsable de la sécurité des salariés de vos prestataires

- Le référent sécurité : pourquoi votre PME en a besoin et comment le choisir

- Intégrez la sécurité dans l’ADN de votre entreprise : de la fiche de poste à l’entretien annuel

- Votre CSE est-il un partenaire ou un adversaire ? Comment collaborer efficacement sur la sécurité

- CNAPS : le « gendarme » de la sécurité privée qui fait le ménage dans la profession

- Obligation de sécurité : pourquoi la loi attend de vous des résultats, pas seulement des efforts

Matrice RACI : l’outil simple pour que plus personne ne puisse dire « je ne savais pas que c’était à moi de le faire »

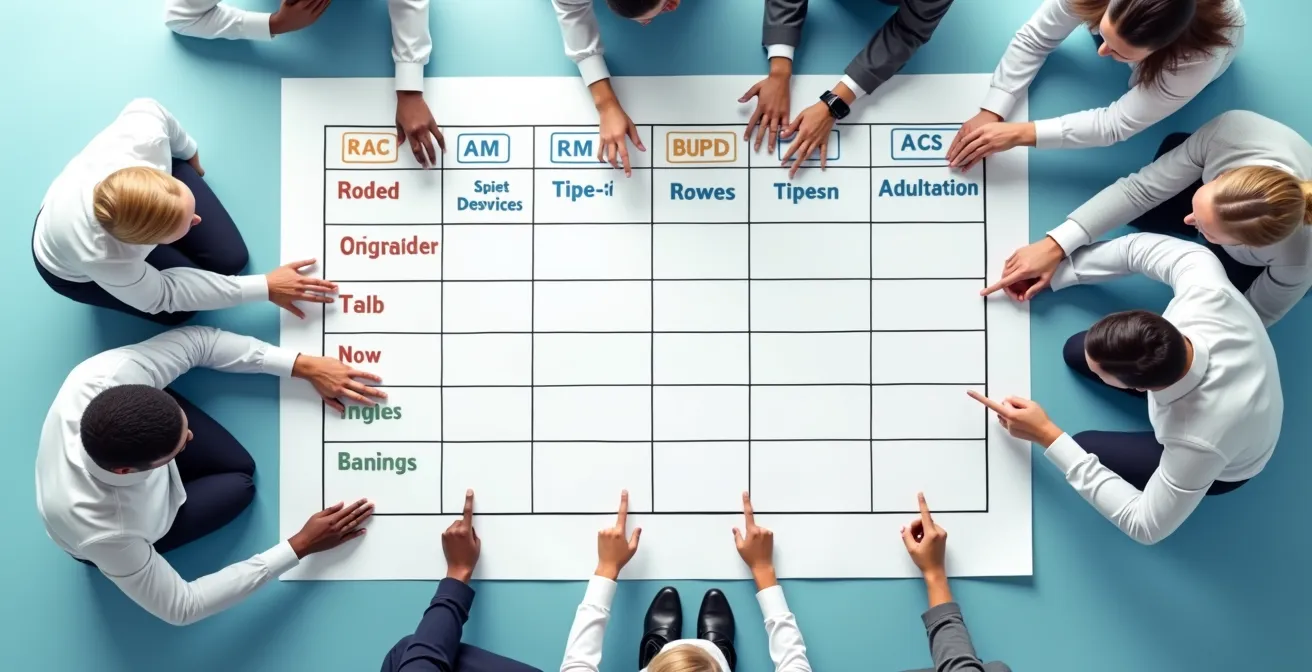

L’ambiguïté est le principal ennemi de la sécurité. Pour l’éradiquer, il faut un outil de visualisation qui ne laisse aucune place au doute. La matrice RACI est cet outil. Son nom est l’acronyme de quatre niveaux de responsabilité : Responsible (Réalisateur), Accountable (Approbateur), Consulted (Consulté) et Informed (Informé). En appliquant cette grille à chaque processus de sécurité, on cartographie précisément qui fait quoi. Le « Réalisateur » exécute la tâche. L’ « Approbateur » en est le garant final et ne doit être qu’une seule personne pour éviter la dilution du pouvoir. Le « Consulté » apporte son expertise, et l' »Informé » est tenu au courant de l’avancement.

L’intérêt majeur de cette méthode est qu’elle force les discussions et met en lumière les « trous » dans la raquette. Qui est réellement l’approbateur final pour la validation d’un plan d’évacuation ? Qui doit simplement être consulté pour le choix d’un prestataire de sécurité ? Comme le confirment les experts en gestion de projet, la matrice RACI permet d’identifier les trous de responsabilité et d’éviter les conflits de décision. C’est un document vivant, un contrat de clarté qui rend la phrase « je ne savais pas » impossible.

La mise en place d’une matrice RACI est la première étape pour passer d’une sécurité subie à une sécurité pilotée. L’illustration suivante montre comment cet outil structure les interactions et clarifie les périmètres d’action de chacun dans un contexte de sécurité d’entreprise.

Comme ce schéma le met en évidence, chaque intersection entre une tâche et une personne (ou une fonction) est définie par un rôle précis. Cette cartographie des flux de responsabilité devient le référentiel unique pour toute action. Elle n’est pas une contrainte bureaucratique, mais un levier de performance et de sérénité pour toute l’organisation.

Sécurité : le rôle exact de la direction, de votre manager et le vôtre en tant que salarié

Une fois l’outil de cartographie choisi, il faut définir la substance des rôles. La sécurité en entreprise repose sur une chaîne de responsabilités distribuées à trois niveaux clés : la direction, le management intermédiaire et les salariés. Chacun a un rôle non-négociable à jouer. La direction n’est pas seulement un sponsor ; elle est l’architecte et le garant ultime de la politique de sécurité. Son rôle est d’allouer les ressources nécessaires, de fixer des objectifs clairs et, surtout, de démontrer un engagement visible et constant. Comme le souligne Travail sécuritaire NB, la direction doit « dresser un plan d’action visant à aborder et à résoudre les dangers potentiels » et s’assurer que la formation est adéquate.

Le manager de proximité est le relais opérationnel de cette stratégie. Il est le garant de l’application des règles sur le terrain. Sa mission est de traduire la politique de sécurité en instructions concrètes, de s’assurer que son équipe dispose des bons équipements et des bonnes formations, et de faire remonter les anomalies. Les managers jouent un rôle crucial en matière de sécurité et d’hygiène au travail, partageant cette responsabilité avec la direction. Ils sont en première ligne pour observer les risques et agir.

Enfin, le salarié a une responsabilité active, et non passive. Son obligation première est de respecter les consignes de sécurité établies. Mais son rôle va plus loin : il a le devoir d’alerter sa hiérarchie face à une situation dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Il est un capteur essentiel du système de prévention. Une étude sur le leadership en sécurité a montré que l’implication active de la direction favorise une prise de conscience collective et renforce la prévention. En définissant clairement ces trois périmètres, l’organisation s’assure qu’il n’y a aucune rupture dans la chaîne de commandement et d’action.

Sous-traitance et sécurité : vous êtes aussi responsable de la sécurité des salariés de vos prestataires

La chaîne de responsabilité ne s’arrête pas aux portes de votre entreprise. Lorsqu’une tâche est externalisée, la responsabilité en matière de sécurité, elle, est partagée. En tant que donneur d’ordre, vous êtes légalement co-responsable de la sécurité des salariés de vos sous-traitants intervenant sur votre site ou dans le cadre de votre mission. Ignorer cette réalité, c’est s’exposer à des risques juridiques et opérationnels majeurs. L’externalisation d’une compétence ne signifie jamais l’externalisation de la responsabilité finale.

Comme le précise LegalStart, « L’entreprise qui est donneuse d’ordre est responsable envers ses clients pour les fautes commises par son sous-traitant ». Cette responsabilité s’étend implicitement aux conditions de sécurité dans lesquelles la mission est exécutée. Votre devoir de vigilance vous impose de vous assurer que votre prestataire respecte les normes de sécurité, qu’il a correctement formé son personnel et qu’il dispose des autorisations nécessaires. Cela passe par des vérifications concrètes avant et pendant la mission, notamment :

- Vérifier l’immatriculation du sous-traitant.

- S’assurer de sa régularité auprès de l’URSSAF.

- Contrôler la validité de ses autorisations professionnelles.

- Demander les attestations d’assurance en responsabilité civile.

Le manquement à cette obligation de vigilance n’est pas anodin. En cas de travail dissimulé avéré, les sanctions peuvent être extrêmement lourdes, incluant, jusqu’à 45 000 euros d’amende et 3 ans d’emprisonnement. Au-delà des sanctions pénales, un accident impliquant un sous-traitant peut ternir durablement la réputation de votre entreprise. La sélection d’un prestataire ne doit donc jamais se baser uniquement sur des critères de coût, mais doit intégrer une évaluation rigoureuse de sa maturité en matière de sécurité.

Le référent sécurité : pourquoi votre PME en a besoin et comment le choisir

Dans la structure de responsabilité distribuée, il faut un chef d’orchestre. Pour les PME, ce rôle est incarné par le référent sécurité, également connu comme le salarié désigné compétent (SDC). Loin d’être une simple formalité administrative, sa désignation est une obligation légale pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. Depuis le 1er juillet 2012, l’employeur doit désigner au moins un salarié responsable de la prévention des risques professionnels. Ce référent est le point de contact central pour toutes les questions de santé et de sécurité au travail.

Choisir cette personne ne doit pas se faire à la légère. Le référent sécurité n’est pas celui qui endosse toute la responsabilité, mais celui qui aide l’employeur à la structurer. Il doit posséder des compétences techniques, mais surtout des qualités pédagogiques et organisationnelles. Sa mission est d’animer la politique de prévention, de conseiller la direction et d’accompagner les managers. Il est le garant de la méthode et de la cohérence de la démarche sécurité. Le choix peut se porter sur un salarié en interne, qui connaît déjà la culture et les processus de l’entreprise, à condition de lui donner le temps et la formation nécessaires pour remplir sa mission.

La désignation de ce référent est un acte de gouvernance fort. Il officialise le fait que la sécurité est une fonction à part entière, pilotée et structurée. Pour vous aider à formaliser ses attributions, le plan d’action suivant détaille les missions clés à intégrer dans sa fiche de poste.

Votre feuille de route pour définir les missions du référent sécurité

- Définition du cadre : Participer à l’élaboration et à la mise à jour du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUER).

- Planification des actions : Aider à planifier les actions de prévention (formations, audits, exercices) et suivre leur bonne exécution.

- Sensibilisation et communication : Organiser des sessions de sensibilisation pour le personnel sur les risques spécifiques à l’entreprise.

- Veille et conformité : Assurer une veille réglementaire continue pour garantir que l’entreprise reste en conformité avec les évolutions légales.

- Amélioration continue : Analyser les incidents et presqu’accidents pour proposer des actions correctives et améliorer durablement les dispositifs de prévention.

Intégrez la sécurité dans l’ADN de votre entreprise : de la fiche de poste à l’entretien annuel

Pour que la répartition des rôles soit pérenne, elle doit infuser toute la culture de l’entreprise. Cela passe par l’intégration systématique de la sécurité dans les processus de ressources humaines. La sécurité ne doit plus être un chapitre à part, mais une composante intrinsèque de la définition de chaque poste et de l’évaluation de chaque collaborateur. Tout commence dès le recrutement : la fiche de poste doit mentionner clairement les responsabilités et les attentes en matière de sécurité liées à la fonction. Cela envoie un message fort dès le premier contact : ici, la sécurité n’est pas une option.

L’entretien annuel d’évaluation est le moment privilégié pour renforcer ce message. Il ne doit pas seulement porter sur la performance commerciale ou technique, mais aussi sur la performance sécurité. Il s’agit d’évaluer la contribution du salarié à la culture de prévention : respect des consignes, proactivité dans le signalement des risques, participation aux formations. Selon une étude sur le sujet, intégrer la sécurité dans les processus RH, de la fiche de poste à l’évaluation, renforce significativement la culture de prévention. Les entreprises qui valorisent les comportements proactifs en sécurité observent une diminution des incidents.

Pour que cette évaluation soit juste et efficace, elle doit être structurée. Il est recommandé de :

- Analyser les performances passées en incluant des critères de sécurité.

- Personnaliser les points abordés selon les risques du poste.

- Utiliser une grille d’évaluation qui inclut les compétences sécurité.

- Définir des objectifs SMART intégrant la prévention pour l’année à venir.

- Identifier les besoins en formation continue sur la sécurité.

En faisant de la sécurité un critère de performance individuelle, vous ancrez l’idée que ce n’est pas seulement une obligation légale, mais une compétence professionnelle attendue et valorisée. C’est le moyen le plus efficace de transformer un ensemble de règles en un véritable ADN d’entreprise.

Votre CSE est-il un partenaire ou un adversaire ? Comment collaborer efficacement sur la sécurité

Le Comité Social et Économique (CSE) est un acteur incontournable de la sécurité en entreprise. Trop souvent perçu par la direction comme un organe de contrôle ou une source de confrontation, il devrait au contraire être considéré comme un partenaire stratégique. Les membres du CSE, par leur proximité avec le terrain, ont une connaissance fine et précieuse des conditions de travail réelles et des risques perçus par les salariés. Ignorer leur perspective, c’est se priver d’un levier d’amélioration essentiel.

Une collaboration efficace repose sur un principe simple mais fondamental : une communication transparente et régulière. Comme le souligne le cabinet Emiles, c’est la clé pour bâtir une relation de confiance. Plutôt que de présenter au CSE des décisions déjà prises, il est beaucoup plus productif de l’impliquer en amont dans la réflexion sur les projets ayant un impact sur la santé et la sécurité. Cela permet de désamorcer les conflits et de co-construire des solutions plus robustes et mieux acceptées par les salariés.

Les missions du CSE en matière de sécurité sont étendues et lui confèrent des prérogatives importantes, telles que :

- Participer à l’évaluation des risques professionnels.

- Mener des inspections et des enquêtes après un accident du travail.

- Exercer un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent.

- Faire appel à des expertises externes si nécessaire.

Une étude de cas sur la transformation des relations CSE-direction a montré qu’une entreprise a pu passer d’une relation conflictuelle à un partenariat productif. Le succès reposait sur l’implication précoce du comité, la mise en place d’outils de communication dédiés et la reconnaissance mutuelle des expertises. En considérant le CSE non comme un adversaire, mais comme un co-pilote de la démarche de prévention, l’entreprise gagne en efficacité, en dialogue social et, au final, en sécurité.

CNAPS : le « gendarme » de la sécurité privée qui fait le ménage dans la profession

Lorsque la sécurité de votre organisation repose sur des prestataires de sécurité privée, la chaîne de responsabilité s’étend à des acteurs externes dont le professionnalisme doit être irréprochable. C’est ici qu’intervient le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS). Créé en 2012, cet établissement public administratif est le régulateur, le « gendarme » de la profession. Sa mission principale est de s’assurer que les entreprises et les agents de sécurité privée respectent un cadre légal et déontologique strict.

Le CNAPS a plusieurs missions clés pour assainir le secteur. Il délivre les autorisations d’exercer pour les entreprises, ainsi que les agréments pour les dirigeants et les cartes professionnelles pour les agents. Ces autorisations sont conditionnées à des critères de moralité et de compétence, vérifiés par des enquêtes administratives approfondies. Le CNAPS a également un pouvoir disciplinaire : il mène des contrôles sur le terrain et peut prononcer des sanctions allant de l’avertissement au retrait de l’autorisation d’exercer. Comme le résume CF Investigations, le CNAPS encadre la profession pour « garantir la légitimité des pratiques, le respect des droits des citoyens et la crédibilité de la profession ».

Pour un donneur d’ordre, le CNAPS est une garantie. Travailler avec une entreprise et des agents dûment autorisés par cet organisme est un prérequis non-négociable. Cela assure que vos partenaires répondent à un standard minimum de fiabilité. Récemment, les pouvoirs de contrôle ont même été étendus. En effet, selon le décret n°2024-1116, depuis décembre 2024, la Gendarmerie et la Police peuvent déclencher une procédure disciplinaire auprès du CNAPS, renforçant encore la surveillance du secteur. En comprenant le rôle de cette institution, vous ajoutez un niveau de diligence supplémentaire dans le choix de vos partenaires, vous assurant que les maillons externes de votre chaîne de sécurité sont tout aussi solides que vos maillons internes.

À retenir

- La clarté des rôles est la pierre angulaire d’une sécurité efficace ; la responsabilité « partagée » mène à l’inaction.

- Chaque niveau de l’entreprise (direction, manager, salarié) a des devoirs spécifiques et non-délégables en matière de sécurité.

- La responsabilité du donneur d’ordre s’étend légalement à la sécurité des salariés de ses sous-traitants.

Obligation de sécurité : pourquoi la loi attend de vous des résultats, pas seulement des efforts

Au sommet de cette pyramide de responsabilités se trouve un principe juridique fondamental et non-négociable : l’obligation de sécurité de résultat. Ce concept, souvent mal compris, est pourtant au cœur du droit du travail français. Il signifie que l’employeur n’a pas seulement le devoir de « faire de son mieux » pour protéger ses salariés ; il a l’obligation de garantir leur sécurité et de protéger leur santé physique et mentale. La loi n’attend pas des efforts, elle exige des résultats.

Cette notion a été consacrée par un arrêt fondateur de la Cour de cassation en 2002, connu sous le nom d’arrêt « Amiante ». Depuis l’arrêt fondateur de la Cour de cassation du 22 février 2002, la responsabilité de l’employeur peut être engagée même si toutes les mesures de prévention semblaient avoir été prises, dès lors qu’un salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Comme le précise l’Espace Droit Prévention, l’employeur « doit en assurer l’effectivité ». La simple existence d’un plan de prévention ou la fourniture d’équipements ne suffit pas à exonérer l’employeur de sa responsabilité si, dans les faits, le résultat – c’est-à-dire l’absence d’atteinte à la santé – n’est pas atteint.

Cette exigence de résultat est la raison pour laquelle une répartition floue des rôles est si dangereuse. En cas d’incident, un tribunal ne se contentera pas de savoir si une politique de sécurité existait sur le papier. Il cherchera à savoir si cette politique était effectivement appliquée, contrôlée et efficace. Une chaîne de responsabilités claire et documentée, de la direction au salarié en passant par le référent sécurité, devient alors votre meilleure ligne de défense. Elle prouve que votre organisation n’a pas seulement fait des efforts, mais qu’elle a mis en place un système structuré visant à obtenir un résultat tangible : la préservation de la santé et de la sécurité de tous.

Pour traduire ces principes en une stratégie robuste, l’étape suivante consiste à auditer votre organisation actuelle afin d’identifier les zones grises et de mettre en œuvre un plan d’action pour une gouvernance de la sécurité sans faille.